La douleur, miroir des cultures : quand le corps parle la langue du monde

La douleur semble universelle : elle traverse les corps, les âges, les siècles. Et pourtant, chaque culture lui donne un visage différent, une histoire, un sens. D’un continent à l’autre, la douleur se dit autrement, se tait différemment. En Occident, elle est souvent un ennemi à combattre. En Orient, elle peut être un maître à écouter. En Amérique latine, elle devient parfois mémoire, héritage, ou prière. Et dans tout cela, la femme — gardienne du monde vivant — porte, depuis l’origine, le fardeau sacré et la grâce paradoxale de la douleur créatrice.

Quand la culture sculpte la douleur

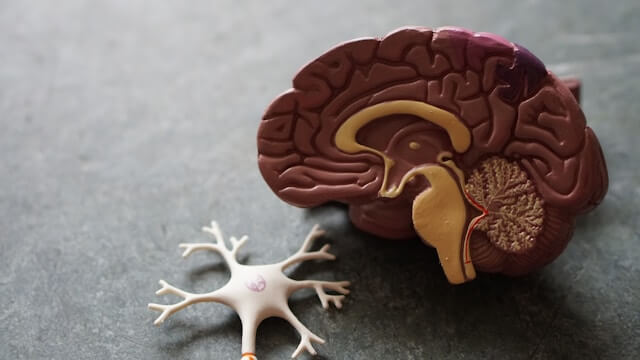

Les anthropologues l’ont montré : la douleur n’est pas qu’une réaction nerveuse. Elle est influencée par la langue, les croyances, les rites.

- Chez les Inuits, par exemple, la douleur est rarement exprimée : la résistance physique est un signe de dignité face à un environnement extrême.

- Au Japon, le mot gaman évoque la capacité à endurer sans se plaindre, à garder la face — une vertu culturelle qui façonne la perception même de la souffrance.

- À l’inverse, dans certaines régions d’Afrique de l’Ouest, le cri est thérapeutique : manifester la douleur, c’est lui permettre de s’échapper.

La neuropsychologie moderne confirme ce que les traditions savaient déjà : le contexte culturel agit sur les circuits cérébraux de la douleur. Des études menées à l’Université d’Oxford et à Montréal ont montré que les mots employés pour décrire la douleur modifient sa perception dans le cerveau — un phénomène que les linguistes appellent “encodage sémantique de la douleur”.

La douleur des femmes : entre mythe, biologie et silence

Depuis des millénaires, le corps féminin est perçu comme le théâtre naturel de la douleur. Accouchement, menstruations, deuils : autant d’expériences qui ont façonné une mythologie du “corps endurant”. Dans les sociétés précolombiennes, la femme qui accouchait était comparée au guerrier sur le champ de bataille. Chez les Aztèques, elle méritait les mêmes honneurs spirituels que le soldat tombé pour sa patrie.

Mais cette vision héroïque a aussi un revers :

- Dans la médecine occidentale moderne, on a longtemps minimisé la douleur féminine, la jugeant “émotionnelle” ou “exagérée”.

- Des études (Université de Yale, 2019) montrent que les femmes reçoivent encore aujourd’hui moins d’analgésiques que les hommes pour une douleur équivalente.

Et pourtant, la femme a su transformer cette expérience : faire de la douleur une matrice de résilience, un passage initiatique vers la connaissance de soi.

La douleur racontée : entre cri, prière et poésie

Dans certaines cultures amérindiennes, la douleur se raconte par le chant. Chez les Quechuas du Pérou, on chante pour accompagner la souffrance, pour qu’elle “s’envole dans le vent” — une forme d’alchimie spirituelle. En Afrique, les chants funéraires ou de guérison transforment la douleur collective en mémoire vivante. Et dans nos cultures modernes, la douleur se réinvente dans l’écriture, l’art, le corps en mouvement.

Les neurosciences rejoignent ici la spiritualité : raconter la douleur — par la parole, la danse, la création — active les zones cérébrales liées à la résilience. Autrement dit, donner un sens à la douleur, c’est déjà la transformer.

La dimension spirituelle de la douleur : une reconnaissance mondiale

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) reconnaît aujourd’hui la dimension spirituelle comme composante essentielle du bien-être global, même en contexte médical. Dans son cadre global pour le bien-être, l’OMS souligne l’importance d’une vision positive de la santé qui intègre le bien-être physique, mental, spirituel et social. Cette approche reconnaît que la santé ne se limite pas à l’absence de maladie, mais englobe également le sens, la connexion et la résilience face à la souffrance (cdn.who.int).

Répondre aux critiques : « Doit-on chanter quand on souffre ? »

Il est légitime de se demander si, face à une douleur intense, comme celle provoquée par un cancer, il est réaliste ou approprié de recourir à des pratiques spirituelles telles que le chant ou la méditation. Cette question soulève plusieurs points importants :

- Reconnaissance de la souffrance : Parler de la douleur dans une perspective spirituelle ne signifie pas nier sa réalité ou sa gravité. Au contraire, cela permet de lui donner un sens, de l’intégrer dans un récit plus large de résilience et de transformation.

- Pratiques adaptées : Toutes les personnes ne réagiront pas de la même manière à ces pratiques. Ce qui est bénéfique pour certains peut ne pas l’être pour d’autres. Il est essentiel de respecter les choix individuels et de proposer une variété d’approches.

- Complémentarité avec la médecine conventionnelle : Les pratiques spirituelles ne remplacent pas les traitements médicaux, mais peuvent les compléter en offrant un soutien émotionnel et psychologique, en réduisant le stress et en améliorant la qualité de vie.

Ainsi, plutôt que de voir ces pratiques comme une réponse simpliste à la douleur, il est plus juste de les considérer comme des outils supplémentaires dans un arsenal de soins holistiques, visant à accompagner la personne dans sa globalité.

La douleur, lorsqu’elle est accueillie plutôt que combattue, devient un langage sacré du vivant. Elle relie les êtres à leur humanité, les cultures à leur mémoire, les femmes à leur puissance intérieure. Elle n’est plus alors un mal à fuir, mais une onde de transformation, un murmure du corps vers l’âme.

Écouter son corps et s’offrir le massage

Pour celles et ceux qui se montrent réservés, intimidé·es ou méfiant·es face à l’expérience du massage, il est important de se rappeler que prendre soin de son corps est déjà un acte de courage et de respect de soi. La douleur et les tensions accumulées parlent parfois à travers des muscles noués ou des zones sensibles : le massage est alors une invitation à les écouter, à les accueillir, à leur offrir une voix douce et bienveillante.

Même une personne discrète peut se laisser guider par le toucher, découvrir un espace de détente et de sécurité, et apprendre à ressentir la subtilité de son propre corps, où chaque pression, chaque respiration devient un langage, un dialogue silencieux entre le corps et l’âme.