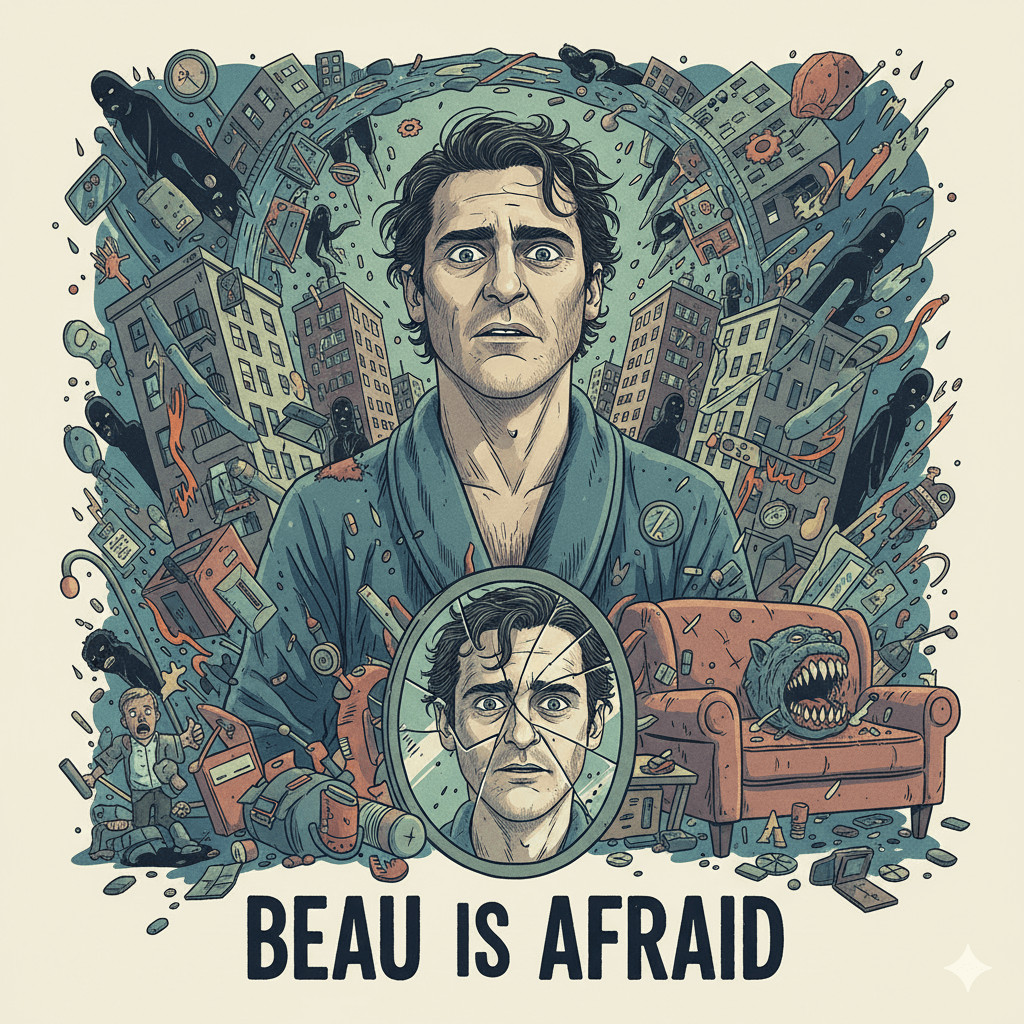

Quand le cinéma explore la mémoire transgénérationnelle : Beau is Afraid

Le cinéma a ce pouvoir unique de nous faire ressentir ce que les mots seuls ne peuvent dire. Dans Beau is Afraid, nous plongeons au cœur d’une psyché hantée par la peur, la culpabilité et les loyautés invisibles. Ce film devient un miroir poétique de ce que la psychogénéalogie nous enseigne : nos émotions et nos comportements peuvent être les échos d’histoires transmises depuis nos ancêtres.

Beau, un corps et une psyché hantés

Beau est prisonnier d’une peur qui le dépasse. Son corps réagit avant même que la conscience n’ait identifié un danger. Il tremble, s’agite, fuit, dans un monde où chaque menace semble imminente.

Cette peur n’est pas née seulement de ses expériences personnelles. Elle est héritée, façonnée par la figure maternelle et les traumatismes accumulés dans sa lignée familiale. Beau illustre parfaitement la notion de loyauté invisible, cette fidélité inconsciente envers des ancêtres dont les peines continuent de structurer la vie.

Les symboles familiaux dans le film

Le film regorge de symboles transgénérationnels :

La mère

Figure écrasante et omniprésente, elle incarne à la fois refuge et danger. Beau n’a jamais pu se détacher, illustrant le poids des loyautés familiales invisibles.

La maison et les espaces clos

Métaphores des traumatismes hérités, des secrets et des interdits qui enferment Beau dans une répétition sans fin.

La fuite et les obstacles

Symbolisent la lutte intérieure contre des scénarios hérités, comme si son corps et son psychisme rejouaient des événements non digérés par ses ancêtres.

Chaque lieu et chaque action est chargé d’une mémoire qui n’est pas la sienne, mais qui s’exprime à travers lui.

Transmission du trauma et répétitions

Le film montre comment un trauma non résolu peut se manifester dans le corps et la psyché des descendants :

- anxiété disproportionnée, hypervigilance, peurs irrationnelles

- comportements auto-sabotants ou compulsifs

- incapacité à se détacher de certaines figures ou situations

Ces manifestations sont des acting-out, comme l’expliquait Anne Ancelin Schützenberger : des actions ou réactions qui traduisent une mémoire non verbalisée.

Alternatives à la mort : la libération symbolique

Dans le film, la fin tragique de Beau symbolise une évasion ultime par la disparition. Mais d’autres voies existent :

- Reconnaître la peur héritée : nommer l’émotion, identifier la figure ou l’histoire qui la transmet.

- Se reconnecter au corps : respiration, ancrage, conscience des sensations. Laisser le corps relâcher ce qu’il porte.

- Nommer la mère intérieure : reconnaître l’ombre héritée sans s’y identifier.

- Exprimer la colère refoulée : verbaliser ou symboliser ce qui a été intériorisé.

- Actes symboliques de séparation : écrire une lettre, allumer une bougie, marcher seul. Ce sont des morts symboliques qui ouvrent la vie.

- Réinventer la loyauté : honorer ses ancêtres sans se sacrifier à leur mémoire, choisir sa propre vie consciente.

Le cinéma comme miroir et outil de libération

Beau is Afraid illustre ce que la psychogénéalogie tente de révéler :

- les peurs et comportements hérités ne sont pas des fatalités

- le corps et la psyché parlent avant la conscience

- il existe des chemins pour écouter, comprendre et transformer ces héritages

Observer Beau, c’est se voir soi-même dans le reflet des mémoires familiales : ressentir, comprendre, et imaginer une autre fin — celle de la libération consciente.

Références et lectures

- Anne Ancelin Schützenberger, Aïe, mes aïeux ! (1993)

- Nicolas Abraham & Maria Török, L’interprétation des fantômes

- Ivan Boszormenyi-Nagy, Thérapie contextuelle et loyautés familiales

Filmographie : L’héritage psychologique à l’écran, de « Beau is Afraid » à la psychogénéalogie

Pour approfondir la réflexion sur les thèmes de la psychogénéalogie et du transgénérationnel, explorés dans des œuvres comme Beau is Afraid ou la série Le Chemin de l’Olivier, voici une sélection de films marquants qui décortiquent l’emprise du passé familial sur le présent.

Au cœur du cauchemar familial et de l’angoisse existentielle

- Mother! (Darren Aronofsky) : Une allégorie anxiogène sur l’effondrement du couple et l’envahissement de l’espace personnel, miroir des dynamiques familiales étouffantes.

- Synecdoche, New York (Charlie Kaufman) : Une plongée vertigineuse dans l’angoisse existentielle, la maladie et les relations familiales, où un homme tente de reconstruire sa vie dans un spectacle démesuré.

- Hereditary (Ari Aster) : Un horror psychologique emblématique sur la malédiction familiale et le destin inéluctable, où les secrets ancestraux refont surface de façon terrifiante.

Les secrets de famille et le poids de l’ascendance

- August: Osage County (John Wells) : Un drame familial brut où les retrouvailles font éclater au grand jour les secrets toxiques et les schémas dysfonctionnels transmis de génération en génération.

- The Royal Tenenbaums (Wes Anderson) : Sous son esthétique soignée, une étude de cas mélancolique sur des enfants géniaux dont le potentiel a été écrasé par l’héritage émotionnel de leurs parents.

L’absurde et la paranoïa : l’individu face à un monde incohérent

- I’m Thinking of Ending Things (Charlie Kaufman) : Un puzzle psychologique où la réalité se délit au cours d’une visite chez les parents, explorant la mémoire, le regret et les relations familiales reconstruites.

- Sorry to Bother You (Boots Riley) : Une satire surréaliste du capitalisme qui utilise l’absurde pour parler d’aliénation sociale et de la perte de soi, dans une logique de cauchemar.

En série (pour aller plus loin)

- The Curse (Nathan Fielder & Benny Safdie) : Une comédie cringey et profondément anxiogène qui dissèque l’inauthenticité et les insécurités liées à notre éducation, écho moderne des angoisses de Beau is Afraid.

Cette filmographie démontre que le cinéma est un terrain d’exploration privilégié pour mettre en images l’invisible : les liens transgénérationnels qui nous lient et les fantômes du passé qui hantent notre présent.