L’Effet Placebo : la guérison par la croyance, un phénomène scientifique puissant

Et si l’un des remèdes les plus puissants se trouvait déjà en vous ? Un traitement sans molécule active, dont l’efficacité repose non sur la chimie, mais sur la psyché. C’est le mystère et la magie de l’effet placebo. Longtemps considéré comme une simple anomalie statistique ou une preuve de faiblesse d’esprit, il est désormais étudié avec sérieux par les plus grands neuroscientifiques. Il révèle une vérité profonde : notre mental est un acteur clé de notre santé. Préparez-vous à un voyage aux frontières de la conscience, où la croyance devient biologie.

Qu’est-ce que l’effet placebo ? Au-delà de la « pilule de sucre »

L’effet placebo (du latin « je plairai ») est une amélioration réelle et mesurable des symptômes d’un patient après l’administration d’un traitement sans principe actif, grâce à son attente positive et au contexte thérapeutique.

Il ne s’agit pas d’« imaginer » qu’on va mieux. Les effets sont objectifs et se mesurent par IRM, prises de sang et examens cliniques. Son contraire, l’effet nocebo (« je nuirai »), désigne l’apparition d’effets indésirables par la même mécanique de croyance, mais négative.

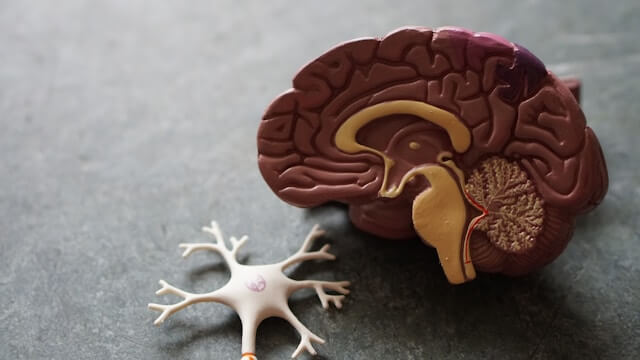

Les mécanismes cérébraux : Comment l’esprit influence le corps

La recherche a cartographié les circuits neuronaux et biochimiques à l’œuvre. Ce n’est pas de la magie, c’est de la neurophysiologie.

- Les neurotransmetteurs de bien-être : Des études en imagerie cérébrale ont montré qu’un placebo antidouleur provoque une libération d’endorphines (des opioïdes naturels) dans le cerveau. D’autres travaux ont mis en évidence la sécrétion de dopamine (liée à la récompense et la motivation) et de sérotonine (régulatrice de l’humeur).

- L’activation de réseaux cérébraux spécifiques : L’IRM fonctionnelle révèle que l’effet placebo active le cortex préfrontal (siège des attentes et des croyances) qui, à son tour, module l’activité de zones comme l’insula et le cingulaire antérieur (qui traitent la sensation de douleur), leur ordonnant de la réduire.

- La réponse conditionnée : Comme le chien de Pavlov*, notre corps apprend. Si nous avons déjà associé la prise d’un comprimé blanc à un soulagement, la répétition de ce rituel peut déclencher une réponse physiologique de guérison, même si le comprimé est neutre.

* Tout comme le chien de Pavlov, conditionné à associer le son d’une cloche à l’arrivée de nourriture jusqu’à saliver au simple signal, notre corps apprend à associer le rituel médical – la blouse blanche, l’acte de avaler un comprimé – au soulagement. Après une vie d’expériences, la seule mise en scène du soin devient une « cloche » capable de déclencher une réponse physiologique réelle de guérison, telle que la libération d’endorphines, même en l’absence de principe actif.

Les facteurs qui amplifient le phénomène

L’efficacité d’un placebo n’est pas constante. Elle dépend d’une alchimie complexe :

- La taille et la couleur des pilules : Les grosses pilules sont plus efficaces que les petites, et les capsules plus que les comprimés. Curieusement, les pilules bleues sont perçues comme des somnifères, les rouges comme des stimulants.

- Le prestige du prescripteur : Un médecin reconnu, emphatique et qui inspire confiance obtiendra un effet placebo bien plus puissant.

- Le prix et la complexité : Un traitement présenté comme coûteux, high-tech et complexe (comme une injection ou un faux appareil à ultrasons) est bien plus efficace qu’une simple pilule de sucre.

- La culture et les croyances : Le contexte culturel influence profondément la réponse. Un rite de guérison traditionnel peut avoir un effet placebo très fort sur une personne qui croit en son efficacité.

L’effet placebo à travers le monde : des découvertes surprenantes

La recherche internationale a documenté son pouvoir dans des domaines insoupçonnés :

- Chirurgie placebo (États-Unis, Europe) : L’une des démonstrations les plus frappantes de la puissance du placebo provient d’études de chirurgie contrôlée. Dans ces essais, des patients souffrant de déchirures méniscales au genou ont été répartis au hasard en deux groupes : le premier a reçu une véritable opération arthroscopique, tandis que le second a subi une intervention simulée — une anesthésie et de petites incisions cutanées, mais sans aucun geste chirurgical à l’intérieur de l’articulation. De manière remarquable, les résultats à long terme ont montré une amélioration équivalente de la douleur et de la mobilité dans les deux groupes. Cette absence de différence suggère que pour cette pathologie spécifique, les bénéfices perçus de l’opération pourraient devoir beaucoup à l’effet placebo — c’est-à-dire à la croyance du patient dans l’efficacité du traitement et au puissant rituel médical entourant la chirurgie — plutôt qu’à l’intervention mécanique elle-même. Ces travaux ont conduit à une réévaluation profonde de l’utilité réelle de cette procédure courante.

- La génétique du placebo (Italie, Suède) : Des chercheurs ont découvert que notre sensibilité à l’effet placebo pourrait être en partie génétique. Certains profils génétiques (notamment liés aux systèmes dopaminergique et endocannabinoïde) rendraient les individus plus « répondeurs » que d’autres.

- Placebo et immunité (Allemagne) : Une étude a conditionné des patients à associer une boisson sucrée à un immunosuppresseur. Après conditioning, la seule consommation de cette boisson a suffi à supprimer leur réponse immunitaire, prouvant que le système nerveux peut directement moduler nos défenses.

L’éthique : Peut-on et doit-on « prescrire » un placebo ?

C’est le dilemme majeur. Traditionnellement, prescrire un placebo en le faisant passer pour un vrai médicament est considéré comme une tromperie et une violation de la confiance médecin-patient.

Cependant, une nouvelle approche émerge : l’utilisation « ouverte » ou « honnête » du placebo. Des études ont montré que dire à un patient : « Je vous propose une pilule de sucre que des études ont montré être efficace pour soulager vos symptômes grâce aux capacités d’autoguérison de votre corps » fonctionne. Cela permet d’utiliser le pouvoir du contexte thérapeutique sans mentir.

Les leçons pour notre quotidien et notre bien-être

Même sans avaler de pilule de sucre, nous pouvons harnesser ces principes pour optimiser notre santé :

- Cultiver des attentes positives : Adopter une attitude confiante et optimiste face à un traitement ou une démarche de bien-être potentialise son effet réel.

- L’importance du rituel : Créer des routines saines (comme un moment de préparation pour un thé, un environnement calme pour la méditation) n’est pas anodin. Le rituel prépare le cerveau et le corps à recevoir le bénéfice.

- Choisir son thérapeute : L’alliance thérapeutique, la confiance et l’empathie sont des ingrédients actifs à part entière. Ne les sous-estimez pas.

- Se méfier de l’effet nocebo : Se focaliser anxieusement sur les effets secondaires possibles d’un médicament ou sur les symptômes d’une maladie peut augmenter le risque de les ressentir. Il est crucial de gérer son anxiété et de dialoguer avec son médecin.

Conclusion

L’effet placebo n’est pas la preuve que les maladies sont « dans la tête ». C’est la preuve éclatante que la guérison est une interaction complexe entre le corps et l’esprit. Il nous force à repenser la médecine non comme une simple administration de molécules, mais comme un art qui doit mobiliser toutes les ressources du patient, y compris ses croyances, ses attentes et son environnement.